Lehrstuhl Experimentelle Quantenoptik

Willkommen auf der Webseite des Lehrstuhls Experimentelle Quantenoptik von Prof. Dr. Ch. Wunderlich an der Universität Siegen.

Unsere experimentellen und theoretischen Arbeiten konzentrieren sich rund um die Entwicklung und Untersuchung neuer Schemata zur Quanteninformationsverarbeitung mit individuell manipulierbaren Atomen und offenen fundamentalen Fragestellungen der Quantenphysik.

Aktuelles

Vorreiter in der Quanteninformationsverarbeitung

28.02.2022

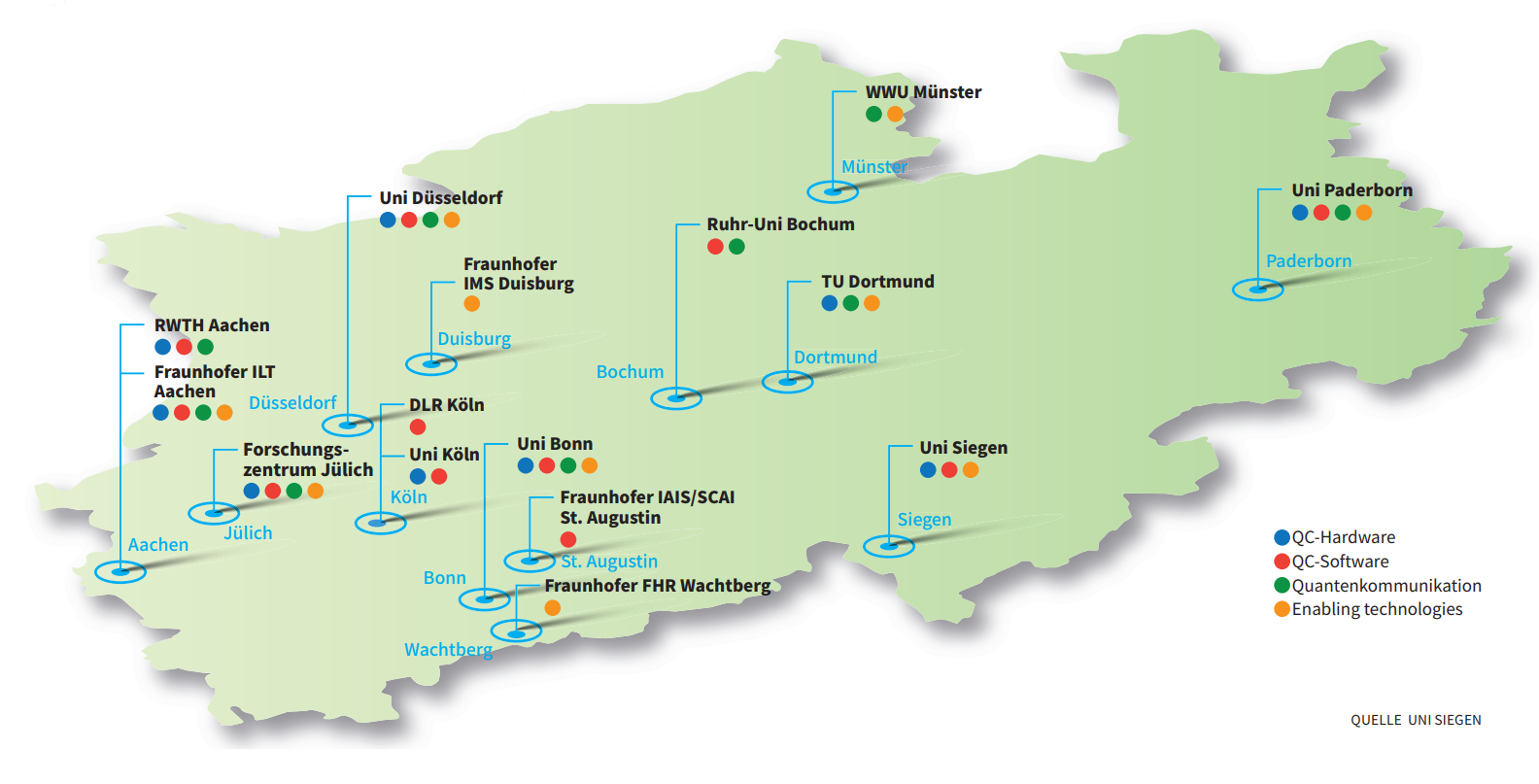

Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung berichtete im Artikel "Quantentechnologien in NRW" über die aktuellen Forschungsvorhaben an der Universität Siegen, sowie weiteren Forschungsstandorten in ganz NRW. An der Universität Siegen, in der Forschungsgruppe von Prof. Dr. Christof Wunderlich wurde der erste deutsche Quantencomputer im Jahr 2010 in Betrieb genommen. Dieser beruht auf dem MAGIC (Magnetic Gradient Induced Coupling) Prinzip, welches erlaubt kommerzielle Hochfrequenztechnik für die Qubitsteuerung einzusetzen. Außerdem ermöglicht es Operationen an einzelnen Qubits mit bisher unerreichter Güte bei gleichzeitig minimalem Übersprechen sowie hoher Konnektivität zwischen den Qubits.

„Die deterministische Kontrolle einzelner Quantensysteme führt zu einem neuen Paradigma in der Verarbeitung von Information.“ PROF. DR. CHRISTOF WUNDERLICH, UNIVERSITÄT SIEGEN

MAGIC-Quantencomputer für Industrie und Wissenschaft: Startschuss für Forschungsprojekt

17.05.2021

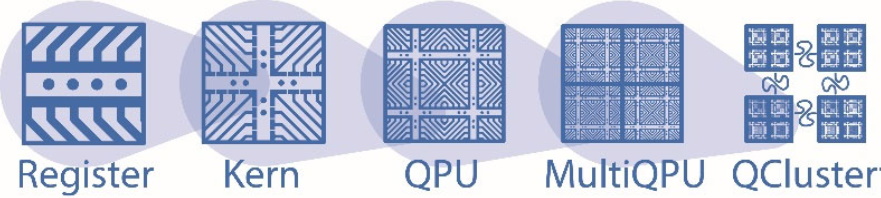

Das vom BMBF geförderte Verbundprojekt MIQRO zwischen der Universität Siegen, der Leibniz Universität Hannover, der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf , der QUARTIQ GmbH sowie der eleQtron GmbH als assoziiertem Partner ist auf 4 Jahre angelegt. Der in diesem Projekt entwickelte und betriebene Quantencomputer wird auf tausend Quantenbits skalierbar sein und damit vielfältigen industriellen und akademischen Anwendungen den Weg bereiten, die jenseits der Möglichkeiten von klassischen Supercomputern liegen. Das MIQRO-Projekt wird einen bahnbrechenden modularen Quantencomputer entwickeln, aufgebaut aus Quanten-Kernen welche gespeicherte atomare Ionen als Quantenbits verwenden. Die in diesen, mit beispielloser Funktionalität ausgestatteten Quanten-Kernen ausgeführten quantenlogischen Operationen werden durch Hochfrequenz(HF)-Wellen kontrolliert. Dies wird durch Magnetic Gradient Induced Coupling, kurz MAGIC, ermöglicht. Das MAGIC-Konzept unterscheidet sich von anderen Ansätzen durch perfekt reproduzierbare Qubits, stark reduzierte Kühlanforderungen und sehr gut integrierbare Hochfrequenzelektronik für die Steuerung der Qubits. Darüber hinaus wird die gleichzeitige Kopplung vieler Qubits in einem Quantenkern, bei gleichzeitig unerreicht kleinem Übersprechen zwischen den Qubits, Quantenalgorithmen beschleunigen. Die MAGIC-Methode wird hier um neue leistungsfähige, mikrostrukturierte Ionenspeicher erweitert. Dies wird Quantengatter hoher Güte und quantenlogische Fehlerkorrektur ermöglichen und so entscheidend zur Skalierung von Quantenrechnern beitragen. Der in diesem Projekt entwickelte und betriebene Quantenkern, stellt das Herzstück eines zukünftigen Ionen-basierten universellen Quantencomputers dar. Dieser Quantencomputer wird auf Tausend Qubits skalierbar sein, und damit vielfältigen, heute noch undenkbaren industriellen und akademischen Anwendungen den Weg bereiten.

Aus Quantenregistern bestehender Quantenkern, welcher sich zu Multi-QPU-Systemen für erste industrielle Anwendungen skalieren lässt. © MIQRO/eleQtron GmbH

Innerhalb des Verbundprojekts sollen die Expertisen der beteiligten Verbundpartner optimal zum Einsatz kommen. So wurde an der Universität Siegen die konzeptuelle Grundlage der hier angestrebten Durchführung von quantenlogischen Operationen, MAGIC, entwickelt und demonstriert. Gemeinsam mit dem Institut für Quantenoptik der Leibniz Universität Hannover unter Leitung von Prof. Dr. Christian Ospelkaus sollen nun die Chips spezifiziert und entwickelt werden, die die bewährte MAGIC-Methode um neue leistungsfähige, mikrostrukturierte Ionenspeicher erweitert. Damit werden die innovativen Mikrofabrikationsverfahren und Erfahrungen mit der Herstellung mehrerer Generationen von Ionenfallen der LUH für das Verbundprojekt fruchtbar gemacht. Mit Experten auf dem Gebiet der Vermessung und Rekonstruktion von Quantenzuständen ist die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf mit Prof. Dr. Martin Kliesch als Theoriepartner optimal aufgestellt, die notwendigen Charakterisierungs- und Verifizierungsmethoden zu entwickeln und zu implementieren. Für die elektronischen Kontrollsysteme der Anlagen baut MIQRO auf den führenden Entwicklungen der QUARTIQ GmbH unter Leitung von Dr. Robert Jördens auf, deren Steuersoftwareplattformen ARTIQ und Sinara bereits heute weltweit von Forschungsgruppen zur Steuerung von Quantentechnologien eingesetzt werden und ein breites Anforderungsprofil mit Komponenten industrieller Qualität abdecken.

Leibniz Universität

Hannover - Fakultät für Mathematik und Physik - Institut für

Quantenoptik, Hannover

Heinrich-Heine-Universität

Düsseldorf - Quantum Technology, Düsseldorf

QUARTIQ GmbH,

Berlin

eleQtron GmbH

BMBF

Quantentechnologien

VDI-TZ Düsseldorf

Quantum Futur Award 2020

13.11.2020

Die Universität Siegen gratuliert Christian Piltz herzlich zur Auszeichnung

seiner Dissertation im Rahmen des bundesweit ausgeschriebenen

Quantum Future Awards des Bundesministeriums für Bildung und

Forschung!

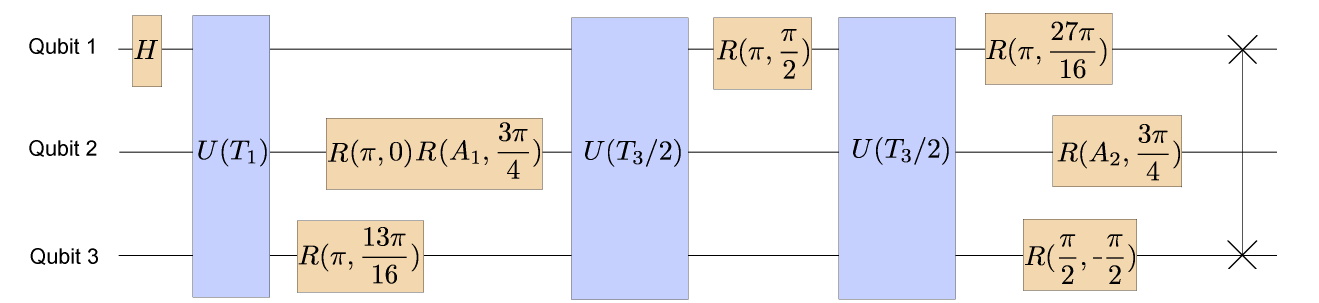

Dissertation:

Maßgeschneiderte Spin-Spin-Kopplung und

Quanten-Fouriertransformation mit gespeicherten Yb Ionen in

einem Magnetfeldgradienten

Publikationen:

A trapped-ion-based quantum byte with 10−5

next-neighbour cross-talk

Versatile microwave-driven trapped ion spin system for quantum

information processing

Echte zeitliche Korrelationen können die Quantendimension bestimmen

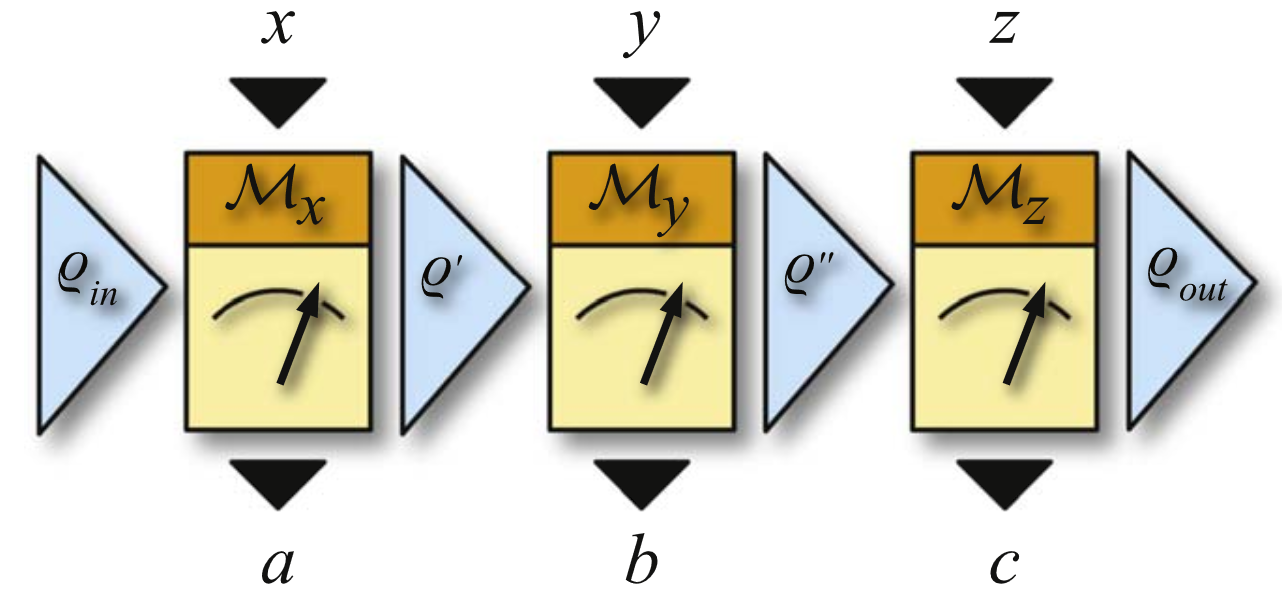

26.05.2020

Zeitliche Korrelationen in der Quantenmechanik sind der Ursprung mehrerer nichtklassischer Phänomene, die aber von der Dimension des zugrunde liegenden Quantensystems abhängen. Dies erlaubt es, solche Korrelationen für die Zertifizierung einer minimalen Hilbert-Raumdimension zu verwenden. Hier bieten wir einen theoretischen Vorschlag und eine experimentelle Implementierung eines geräteunabhängigen Dimensionstests an, bei dem zeitliche Korrelationen verwendet werden, die an einem einzelnen gefangenen 171Yb+ Ion beobachtet wurden. Unser Test geht über das "Prepare-and-measurescheme" früherer Ansätze hinaus und demonstriert den Vorteil zeitlicher Korrelationen.

Rechenkunst mit Quantentricks

26.05.2020

Vom 16. bis 21. September 2019 ging es bei den Highlights der Physik in Bonn vor allem darum, wie es der aktuellen physikalischen Forschung gelingt, Unsichtbares sichtbar zu machen. Herzstück des Wissenschaftsfestivals unter dem Motto "Zeig Dich!" war eine Mitmach-Ausstellung auf dem Münsterplatz. An jedem der rund 40 Exponate standen Wissenschaftler aus Bonn und dem gesamten Bundesgebiet für Fragen, Erklärungen und Diskussionen bereit. Mit unserem Beitrag Rechenkunst mit Quantentricks konnten wir allgemeinverständlich die Grundlagen eines auf gespeicherten Ionen basierenden Quantencomputers zeigen. Die Live-Demonstration einer funktionsfähigen Paulfalle, benannt nach dem ehemaligen Bonner Professor Wolfgang Paul, lud zu angeregten Diskussionen rund um das Thema quantencomputing ein. Außerdem gab es Wissenschaftsshows, Live-Experimente, den EinsteinSlam, ein Juniorlabor, Workshops, einen Schülerwettbewerb, zahlreiche Vorträge und jede Menge Wissenschaft zum Anfassen und Ausprobieren.

Entwicklung eines skalierbaren Quantenprozessors

29.10.2018

Die Ralisierung eines Quantencomputers erfordert interdisziplinäre Anstrengungen aus dem Bereich der Grundlagenforschung und dem Ingenieurwesen. Darum organisieren wir in Zusammenarbeit mit Dr. Degenhardt vom Forschungszentrum Jülich einen Workshop im Zeitraum vom 23.04.19 bis 26.04.19 im Physikzentrum Bad Honnef.

Sobald Quantencomputer, für einen verbreiteten Einsatz verfügbar sind, werden sie die Art und Weise revolutionieren, wie wir neues Wissen erlangen und anwenden können. Die Suche nach einem skalierbaren Quantencomputer wird bisher hauptsächlich von Physikern und Informatikern vorangetrieben. Diese Aufgabe steht vor Herausforderungen, welche notwendigerweise auch engagierte und zielgerichtete Anstrengungen im Ingenieurwesen erfordern. Intensive innovative Forschung und Entwicklung auf den verschiedenen Gebieten der Technik ist entscheidend, um erfolgreich auf dem Weg zu einem Quantencomputer oder Quantensimulator voranzukommen. Dieser wird in der Lage sein, Probleme zu lösen, welche auf klassischen Computern praktisch unlösbar sind. Der Workshop bringt Forscher aus der Grundlagenforschung und dem Ingenieurwesen zusammen, die an vorderster Front des sich schnell entwickelnden Forschungsgebietes tätig sind. Er wird sich auf die Implementierungen des Quantencomputers und der Quantensimulation mit Halbleitern, supraleitenden Strukturen und eingefangenen atomaren Ionen als physikalische Systeme konzentrieren.

Mit Quantentechnologie in die Zukunft

23.07.2018

Für die neue Ausgabe des Kundenmagazins secuview war der

Vorstandsvorsitzende des IT-Sicherheitsunternehmens secunet AG,

Rainer Baumgart, bei unserer Arbeitsgruppe zu Besuch. Mit Prof.

Christof Wunderlich (Siegen) und Prof. Dieter Meschede (Bonn)

diskutierte er den aktuellen Stand der Quantentechnologie im

Kontext der IT-Sicherheit.

In der Ausgabe 1|2018 des Kundenmagazins "secuview" ist nun ein

Beitrag über den Besuch erschienen.

"Quantentechnologie ist derzeit eines der angesagtesten

Themen in Wissenschaft und Technik. Vor allem über die

Entwicklung von Quantencomputern wird viel diskutiert, und wenn

diese neu- artigen Rechner eines Tages sehr leistungsfähig

geworden sind, wird die Kryptographie sich wieder einmal neu

erfinden müssen. Während Quantencomputer – neben vielen anderen

Einsatzmöglichkeiten – heute gängige Kryptoverfahren bedrohen,

zielt das Forschungsgebiet der Quantenkommunikation auf neue,

hochsichere Verschlüsselungsmethoden ab. Was viele nicht

wissen: Spitzenforschung rund um Quantentechnologien findet

mitten in Deutschland statt. Mit Professor Dieter Meschede und

Professor Christof Wunderlich hat secuview zwei der ein-

flussreichsten Wissenschaftler auf diesem Gebiet besucht, die

mit ganz unterschiedlicher Zielsetzung Grundlagenforschung

betreiben." - secuview 1|2018

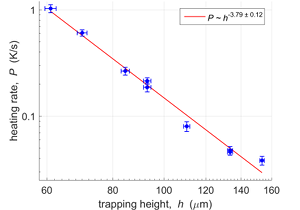

Untersuchung zum anomalen Aufheizen gespeicherter Ionen

12.01.2018

Ein wesentliches Hindernis auf dem Weg zur weiteren

Miniaturisierung von Ionenfallen, wie sie für viele Komponenten

ionenfallenbasierter Quanteninformationsverarbeitung

wünschenswert wäre, ist anomales Aufheizen der Ionen. Anomales

Aufheizen beschreibt eine inkohärente Verstärkung der

Ionenbewegung durch Fluktuationen der elektrischen Felder der

Fallenelektroden. Die Größe dieser Fluktuationen übersteigt die

Erwartungen aufgrund thermischen Rauschens der Elektroden um

mehrere Größenordnungen. Als Grund hierfür wird meist eine

Kontamination/Oxidation der Fallenoberflächen angenommen, der

tatsächliche Mechanismus hinter der stark erhöhten Aufheizung

ist jedoch bisher unverstanden - weshalb dieser Heizprozess als

anomal bezeichnet wird.

Eine Möglichkeit der Natur dieses Mechanismus näher zu kommen

ist die Untersuchung der Heizrate der Ionen in Abhängigkeit

ihres Abstandes zu den Fallenelektroden.

Hierzu haben wir eine spezielle planare Ionenfalle angefertigt,

bei der die Ionen-Oberflächen Separation eingestellt werden

kann und mit dieser erstmals diese Abhängigkeit direkt

vermessen. Unsere Messungen ergeben eine gute Übereinstimmung

der Relation mit einem Potenzgesetz mit Exponent -4, das durch

einige theoretische Erklärungsmodelle vorhergesagt wird.

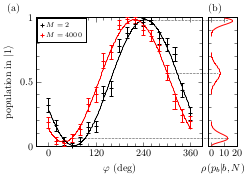

Zuverlässiger Transport von Quanteninformation mit gespeicherten Ionen

02.01.2018

Ein vielversprechender Ansatz skalierbare Quantensimulatoren und Quantencomputer zu bauen ist die Vernetzung mehrerer, kleiner, technisch leichter zu kontrollierender Systemen zu einem großen Gesamtsystem. Dafür ist es notwendig Quanteninformation zwischen den Teilsystemen auszutauschen. Für ionenfallenbasierte Quantencomputer können die Ionen als Quanteninformationsspeicher zwischen verschiedenen Systemen hin und her transportiert werden.

Die Transportoperationen müssen dabei so zuverlässig ausgeführt werden, dass der effiziente Einsatz von Fehlerkorrektur-Schemata ermöglicht wird, die für eine Skalierung des Systems unabdingbar sind.

Wir haben in einem Experiment erstmalig zeigen können, dass die transportierte Information zu 99,9994% erhalten bleiben kann und damit weit oberhalb der allgemein akzeptierten Schwelle für den Einsatz von Fehlerkorrekturalgorithmen liegt.

Für das Experiment wurden die Ergebnisse von Ramsey-Messung mit eingebettetem Ionentransport untereinander verglichen. Ein Ytterbiumion wurde hierbei bis zu 4000 mal über einen Distanz von 280 Mikrometern in einer mikrostrukturierten Paulfalle bewegt.

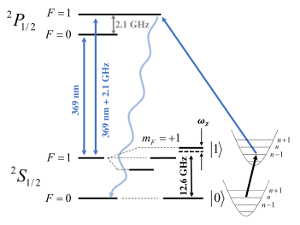

Direkte und sympathetische Seitenbandkühlung mit RF-Strahlung

22.11.2017

Laserkühlung ist eine der gut etablierten Techniken zur Kühlung einzelner Atome oder Moleküle. Hierbei wird die Temperatur bzw. die Bewegung der Teilchen durch dissipative optische Prozesse reduziert.

Laser-Dopplerkühlung und Laser-Seitenbandkühlung werden heutzutage regelmäßig dazu verwendet um Atome auf den nahezu absoluten Nullpunkt - ihren Schwingungsgrundzustand - zu kühlen. Dies ist oftmals eine Voraussetzung für Experimente der Quantenoptik und Quanteninformationsverarbeitung.

In der jüngsten Vergangenheit wurde erfolgreich auch der Einsatz langwelligerer Strahlung aus dem Bereich der Radiofrequenz (RF) zur Kühlung bis in den Grundzustand demonstriert.

Wir haben nun die direkte RF-Seitenbandkühlung für ein einzelnes und zwei gespeicherte Ionen ein einem Magnetfeldgradienten untersucht.

Diese Methode weist zudem eine geringe experimentelle Komplexität auf, da keine weiteren RF “dressing fields” benötigt werden.

Unsere Experimente zeigen die Seitenbandkühlung bei geringen Fallenfrequenzen, wie sie oftmals auch in Experimenten mit Neutralatomen verwendet werden und eröffnet dadurch ebenfalls eine Perspektive zur Grundzustandskühlung von Neutralatomen mit RF Strahlung.

Darüberhinaus zeigen wir die erstmalige Realisierung einer sympathetischen RF-Seitenbandkühlung eines Zwei-Ionen-Kristalls. Hierbei wird die Temperatur eines zunächst Doppler-gekühlter Kristall aus zwei Ionen weiter abgesenkt, indem auf nur einem Ion die RF-Seitenbandkühlung angewendet wird. Hierdurch können auch Ionen, die keine leicht zugänglichen Kühlübergänge aufweisen, mit Hilfe einer leichter kühlbaren Ionenspezies nahe an den absoluten Nullpunkt gekühlt werden.

Diese Methode komplementiert somit die klassische sympathetische Kühlung mit Laserstrahlung.

- Radio frequency sideband cooling and sympathetic cooling of trapped ions in a static magnetic field gradient, T. Sriarunothai et al., Journal of Modern Optics DOI:10.1080/09500340.2017.1401137 (2018)